“天才翻译家”金晓宇父亲离世,遗体将捐赠

时间:2023-01-19人气:作者:佚名

据杭州日报,记者从杭州市中医院获悉,1月18日下午4时许,金晓宇父亲金性勇辞世。

“天才翻译家”和父亲的故事

曾感动无数网友

2023年,金性勇的身体急转直下

一年前,“天才翻译家”金晓宇和父亲金性勇的故事感动了无数读者。

一年来,金晓宇与父亲的生活发生了不少的变化,金晓宇“被看见”后,在父亲和社会各界的帮助下,积极迎来新的生活,并继续投身热爱的翻译工作。

对此,金性勇多次向记者表达欣慰之情。

然而,2023年伊始,金性勇的身体急转直下,因病入院,金晓宇始终在病房陪护着父亲,其间,亲属、社区及社会各界都赶来探望。

金晓宇在病房里照顾父亲

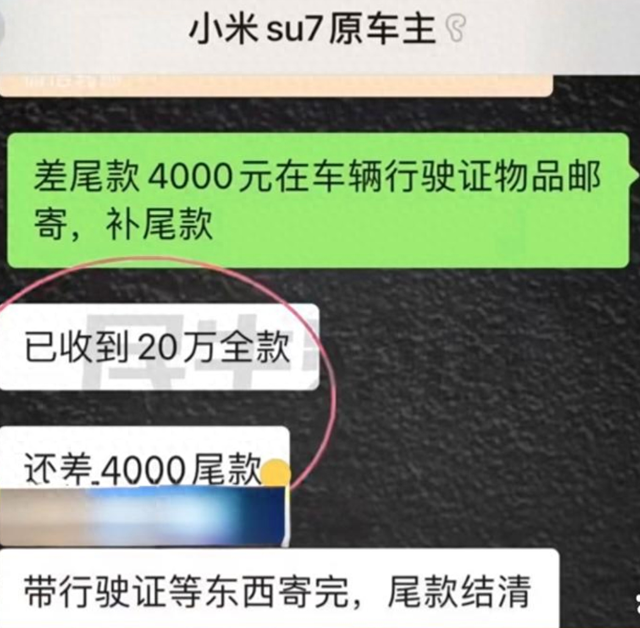

1月17日下午,金性勇因多器官衰竭,转入ICU抢救,深夜,金晓宇告诉记者:“老爸病情很不妙,先是血透,后又转入ICU,医生说随时有生命危险,他早就签好协议要捐献遗体,我不能违背他最后的心愿…”

金性勇曾瞒着儿子签署遗体捐赠志愿书

金晓宇:我将遵从父亲的愿望

金晓宇告诉记者,父亲曾瞒着自己签署了遗体捐赠志愿书,他将遵从父亲的愿望。

父亲金性勇在病床上翻看与儿子的照片

发稿前,记者联系到金晓宇所在的双荡弄社区党委书记黄丽娜,她告诉记者,金晓宇已在医院与父亲最后告别,“他的状态还好,比较平静。”

目前,社区正帮助金晓宇联系省红十字会,完成其父亲最后的心愿。

追忆金晓宇与父亲的感人瞬间

金晓宇在翻译时,父亲常会坐在一旁,静悄悄地,时间长了难免打盹(资料图)

父子俩在客厅吃草莓(资料图)

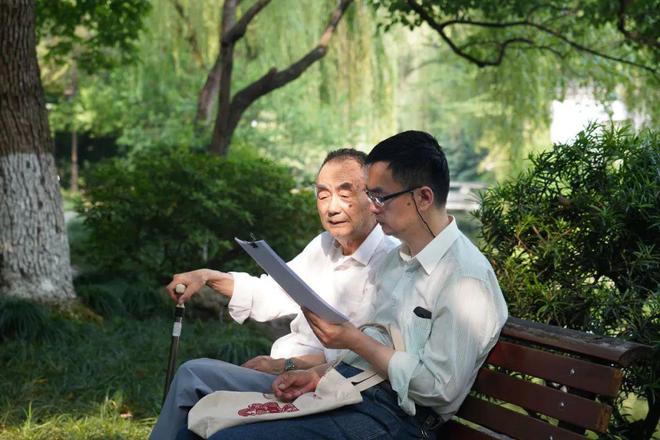

父亲陪着金晓宇在公园阅读(资料图)

父子俩在厨房做饭(资料图)

2022年1月31日(除夕),父子俩在贴春联(资料图)

本文综合自杭州日报

延伸阅读

比海更深:译者金晓宇和他的父亲

51岁的金晓宇第一次使用智能手机是在今年年初,那是母亲生前用过的手机。通讯录里除了母亲的老朋友之外,他开始有了自己的联系人——同学、老师、翻译同行和记者。

去年冬天,父亲金性勇在殡仪馆向杭州本地媒体拨出那通电话,这些联系才得以发生,“你们能不能写我儿子的故事?我儿子是天才,他现在精神病院里,他妈妈今天刚走了。”

他口中所说的儿子金晓宇是躁郁症患者,也是译者。在疾病没有侵袭的时间里,金晓宇待在20平米的房间里,自学英、日、德三门语言,译著22本,却鲜少人知。自从他高中确诊后,父亲金性勇的生活轨迹也跟着改变了,照护生病的儿子成为最重要的事。

媒体由此关注这对父子。几个月后,父子迎来久违的好消息——金晓宇应邀加入了省翻译家协会;有出版社慕名而来,给他涨了稿酬;还有,他失明的右眼得到了医治。

但当旁人渐次离去,父子俩的生活便重又回到沉默中去。危机感始终笼罩着他们。每天,金晓宇拼命抢时间翻译;而金性勇战战兢兢地照料儿子,更加忧心日后子无所依。

沉默的家

在金晓宇家里,最鲜明也最易忽略的是一种特别的沉默。

七月以来,杭州接连发出高温预警,天气燥热,屋外蝉鸣阵阵,喧天响,但饭桌上的父子很安静,只有头顶的吊扇吱呀吱呀转。

每餐饭前,金性勇都会先把菜夹到儿子的碗里 除特殊标注外,本文图片均为澎湃新闻记者陈媛媛摄

金晓宇先打破了沉默:“今天的虾几乎每个都是活的。”他边吃饭边低头说。这家人的每餐饭几乎都有虾,以及黄瓜、番茄蛋汤,因为金晓宇爱吃。

父亲剥着虾,没看儿子:“是吧。多少钱一斤?”

“23。”

“可以。”

每天午饭开始,金晓宇都会说起早上买来的菜,这是他们一天之中少有的对话。父亲不明白金晓宇询问菜价的心思——他担心父母不在之后,无法翻译和自理,两三年前开始训练自己独立生活的能力。然而,父亲以为儿子无聊瞎问,也简单应答。

这不奇怪,金晓宇的情绪不着痕迹,常常被忽视。他高中时患上双相情感障碍症,常年服用镇静药,长着一张没有情绪的脸。就连汗水淌满了脸,他抱怨说“热死了”,只是皱了下眉头。他很少笑,笑起来扬起嘴角,不过三秒,迅速收回。

不过,平日和他接触最多的民警提醒我,金晓宇表情木讷是好事,如果主动说很多话,说明要犯病了。

将近30年,他被“养在家里”,很少与外人接触,说话会结巴,不停搓手,只有面对父亲才能放松。

父亲金性勇,87岁,正好大了儿子三轮。他有一对长寿眉,笑起来很慈祥,算得上健谈,却和儿子说不上话。父子俩相依为命,却各自孤独。

走进他们生活的底层旧屋,会先经过一个朝南的小阳台,以前母亲曹美藻的缝纫机就摆在这里,在她没生病的时候,父子俩总能看到她坐在这里做衣裳,缝纫机踩得“哒哒哒”响。她去年年末过世之后,家里彻底陷入了沉寂。再往里走是一个昏暗杂乱的客厅,也是金性勇的卧室,与儿子的房间仅一墙之隔。

金晓宇一家人1987年搬进来之后,老屋再也没有装修过

父亲的生活作息围绕着儿子。正值小暑,天亮得早,五点多,虽然金性勇还躺在床上,耳朵已细细辨别儿子屋里的动静——最初是铁架床发出嘎叽嘎叽的声响,应该翻身起床了;之后是“滴”的一声,应该关掉了空调;再后来,凳子磕磕碰碰,屋里有了灯光,他无疑是走出了房门,进了厨房。

自从母亲生病卧床后,金晓宇主动承担了些家务活,早起烧水、准备早饭。等一切准备就绪,他凳子一拉,准备坐下用餐,父亲便起身跟过去。

7点左右,金晓宇出门散步锻炼、买菜,一个小时后回家,把虾做好,他就进屋开始潜心翻译了。没有特殊情况的话,之后一整天他不会出家门。

午饭便是父亲的任务了。一般在9点半,金性勇拖着吃力的步子走进厨房,不知身体哪里出了问题,他的脚浮肿得厉害。这天,他准备把猪蹄加进盘里蒸,结果筷子不小心掉在了地上,他低下身子,望着筷子,迟疑了几秒,缓缓弯下腰,捡了起来。

对这个岁数的老人来说,做饭已经是一件劳神费力的事。平常金晓宇要是住院了,他就去社区食堂打一个盒饭吃一天,但只要儿子在家,他一定会做饭。

怕做饭晚了,儿子的午休时间也要推迟。父亲直到做好饭,留在锅里保温,才坐到沙发上喝一口水。等听见儿子开门的声音,他又走过去盛饭、端菜。

午饭后,金晓宇会继续关起门来翻译,偶尔传出他读外文的声音。隔着一堵墙,父亲坐在沙发上,看文学书、读报、写东西,累了便坐着打盹。

多数时候,金性勇一个人坐在沙发上,金晓宇在隔壁屋翻译

两份同情,一份父爱

金性勇曾在笔记本上写下一段文字,取名《父与子》:父子在一起的快乐融合了最无私的爱和充满信任的友谊。

我们不无伤感地发现,儿子成年之前的这段时光,或许也是这两个男人一生中最亲密的时光。

早年金性勇与金晓宇的合影 受访者供图

但金晓宇说,他性格的改变,也许从眼睛受伤就开始了。

那一年,金晓宇6岁,哥哥金晓天9岁,父母是工程师,一家四口住在天津的家属大院里。

那天,父母去上班之后,金晓宇和哥哥到邻居家玩。在他看小人书的时候,邻居小孩举着气枪,一支铅笔从气枪里飞射而出,打中了他的右眼。第二天,做完了晶体摘除手术,眼睛看不见了。

金晓宇一只眼受伤之后,一家人的生活看似平静,水面下却波澜起伏。金晓宇说,那时起,母亲便经常说眼睛不好,学理科不行,显微镜也看不了,于是他一上数学课就说话捣乱。后来他还会偷拿同学抽屉里的卡片,逐渐厌学。

为了他能好好上学,六年时间里,母亲为他转了三次学,但是他到了六年级,厌学反而严重了。

1984年,金晓宇小学毕业后,在天津生活了22年的金性勇决心带着一家人离开,到杭州生活,因为“心里面伤心,他的眼睛是在天津丢的”。

在金晓宇印象中,他换了新环境,学习状态挺好,但是初三又开始厌学逃课,每次不去就是一个星期,到了高中喜欢上围棋之后,开始“大段大段”地不去上课。

到了高中,金性勇发现,儿子脾气变得“古怪”,生气的时候会摔东西。金性勇带着儿子去医院检查,确诊了“躁郁症(也称为双相情感障碍症)”,他至今记得医生的话:这个病来得快、去得快,治好以后很可能复发。

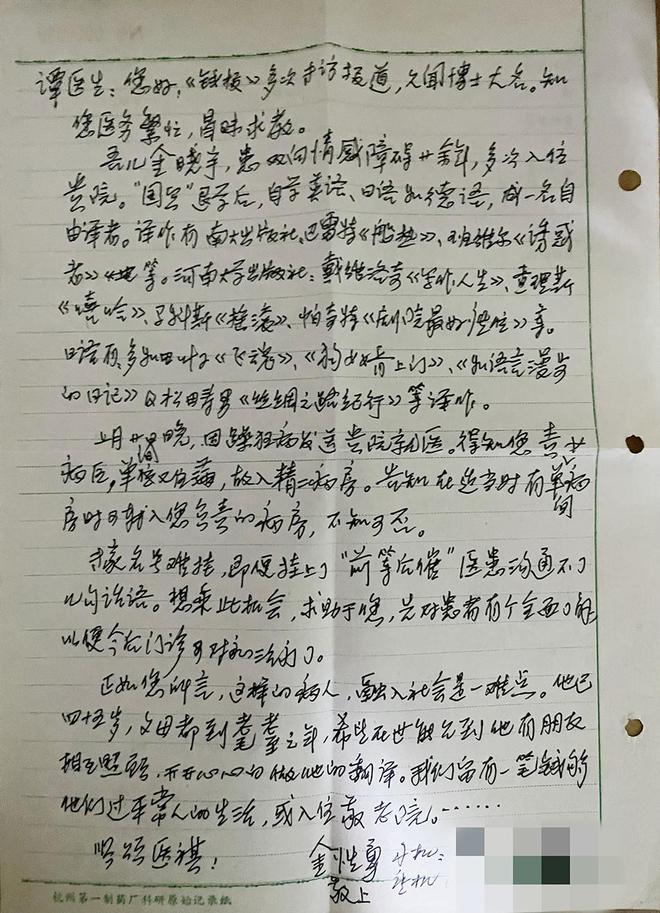

金性勇给专家医生写信寻求治疗机会,并表达自己为如何让儿子融入社会犯难 受访者供图

从此,金晓宇开始每年至少住院两三次,当时还没医保,每次住院一两个月要花费万把块钱。这个家庭开始为钱发愁。正巧,第二年,金性勇作为儿童用药科室副主任被派驻泰国,他珍惜这个机会,妻子也鼓励他去,因为可以拿国内外两份工资。

正是他出国的两年里,儿子的求学心态屡屡出现问题。1990年,金晓宇放弃参加高考。没多久,又想继续念书,复读一年后考上了杭州大学外语系,但因为档案中有缺课记录,没录取,转入浙江树人学院读国际贸易专业。刚读了半个学期,他不适应学校环境,病情发作,醉酒后,跑到学校老师的车上乱蹦跳,被送进了医院,不久辍学在家。

在异国,金性勇最记挂的是金晓宇,为此曾邮寄过一张明信片,鼓励儿子“去奋斗”:

记着我的话,去奋斗......世事短如春梦,父子情如蚕丝,从不计较苦劳心,万事委托儿命。幸遇二儿及第,况逢吾有转机,来年合家又相聚,天伦之乐已定。

“没啥感觉,”金晓宇回忆,“看了就放一边了。”

此时,大儿子金晓天刚从复旦大学数学系毕业,考进银行工作,基本不需要父母操心。金晓宇对父亲说,你对哥哥是爱,对我是同情。金性勇听了伤心,他告诉金晓宇,“因为你一个眼睛不太好,我同情你。你生病,我也同情你。但你是我儿子,我也爱你。两个加起来,比哥哥还多。”

一家四口合影,右一为金晓宇 受访者供图

慢慢地,金性勇发现自己和儿子的关系发生了变化,“根本不听话的,确诊之前,我叫他做什么就做什么”。更无解的是,儿子变得不太说话,笑容也越来越少了,一发脾气就砸冰箱和电视,把房门踢出了窟窿。

“轻生”与“退养”

金晓宇不是没有想过自杀。

他肄业后,曹美藻为他报了浙江大学英语系大专的自考课程,之后,又托关系为他找了书店的工作。

在金晓宇的叙述中,那段日子很难熬。他当时没有主见,全听父母安排,去做柜台营业员,负责帮顾客找书和收银,需要与人交流,但他的性格不善于跟人沟通。他挣来的钱,又全部上交家里,开始觉得工作很没意思,“脑子胡思乱想,精神可能出了问题。”

他感觉自己没办法继续工作,但是母亲又为他找了另一家书店工作。金晓宇回忆,“我不去上班,我妈妈坚决不行,死也要出去,要上班。”

那一天,金性勇听到扑通一声响,跑了过去,看到儿子坐在地上,才知道儿子本来准备把皮带系在窗户上轻生,幸好皮带没扣紧,断了。此前,金性勇在泰国的时候,晓宇也轻生过一次,吞了大量安眠药,难受得倒在地上,后来被母亲发现送医院洗胃。

金晓宇说,第二次轻生后,父亲便决心把他“养在家里”,母亲想管也没办法了,他开始在家里看书、自学语言。

为了兼顾儿子和赚外快,金性勇夫妇先后从原单位“退养”,这一选择的好处是,名义上提前退休,但可以照常拿工资。此后,曹美藻每天去证券交易所炒股,而金性勇外聘到小工厂做新药开发的工程师,工作灵活自由,方便照顾儿子。

张兰芬是曹美藻的好友,她记得,那段时间曹的心情一直不太好,她曾特地从苏州赶到杭州看望,但每次曹都对她说,“我小儿子怕见生人”。两人每次见面都约在宾馆,她难得去过曹家里一趟,只见过金晓宇的背影。

在相近的时间里,张兰芬从曹那里得知,她的大儿子金晓天不告而别,出国去了澳大利亚,没有音信。

在父母看来,破碎又难以启齿的生活,对儿子金晓宇来说,却是前所未有的自由。“从那个时候开始,我感觉人生有点幸福,”他说,“没人管我,我想干什么就干什么。”

不过,这一时间他面临新的压力。他不愿被认作“啃老”,为了证明自己能养活自己,他仍会关注报纸上的招聘广告,曾四次出门找工作,去过印刷厂、网页设计公司、旅游公司,但因为精神和能力的问题没留下来。最远的一次,他精神出状况,一个人跑到横店去找英语方面工作,此前他听说母亲的大学同学在这家公司,当时他英语和日语都可以,面试通过了,但还是被父亲带回了家。

那段时间,父母也找了一些医药和油漆方面的论文,让他翻译,他很愿意做,但是活非常少,他一年大约也只能翻译一万字,少的时候只能挣600块。

当时,他想这辈子能翻译一本书也值了。

翻译与疾病

多年之后,在金晓宇的世界里,翻译成为最紧要的事,因而电脑是他最珍惜的东西之一。他节俭,夏天睡觉经常不开空调,但担心电脑发烫坏掉,每次翻译空调都开着;不翻译时,他担心落灰,电脑和主机上会盖一块碎花白布;父亲也发现,他每次发病从不碰电脑。

他翻译的第一本书是《船热》,这个机会是母亲为他争取来的。2010年,曹美藻去南京大学参加同学会,老同学得知金晓宇做过一些翻译工作,为他牵线了南京大学出版社。

不久,出版社寄来了一本小说集。金性勇记得清楚,本来出版社只想让金晓宇翻译一章试试,但儿子拿到书就开始关门翻译,除了吃饭、上厕所很少出门,只用了两三个月就完成了整本书的翻译,“基本上不需要查字典就翻出来了。”

金晓宇正在翻译时的书桌,屋内光线昏暗

但交稿之后,图书却迟迟没有出版,金晓宇度过了非常焦虑的一年,他重新陷入了“没本事”的危机里。父亲的日记本记录了他当时的状态——出院后,连着两顿饭不吃,药也不肯吃;熬夜打电脑游戏;直到看他吃了药,“总算过了一关”,“大家平安无事睡去”。

金晓宇的第三本译作《嘻哈这门生意》从译完到出版也拖了很久,最严重的时候,他几天不吃饭,肠胃黏膜破坏,甚至想一死了之。

遇上难翻译的书,同样让他痛苦。

至今为止,他觉得最难翻译的书是《好兵》。这是英国作家福特写于二十世纪初的代表作,他刚读第二段就陷入了生僻词汇的迷宫。于是,他决定先把单词一个个摘出来,结果单词还没抄完,他住院了。

他无法掌握疾病出现的规律,所以在他的翻译日程里,没有双休日、节假日,他“玩了命”翻译,直至累到身心俱疲,住院为止,彻底放下翻译。这倒让他感觉到轻松了,“在医院里等于休息。”

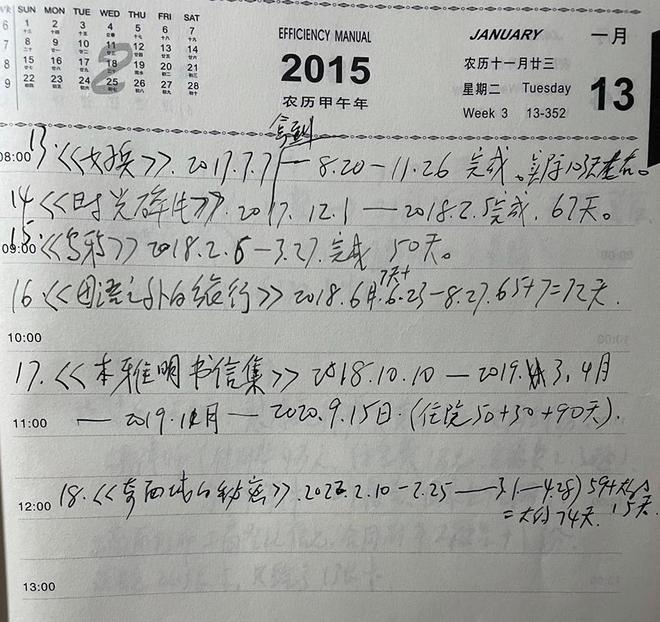

金晓宇记录了自己的翻译时长和住院时长 受访者供图

相比之下,简单的书,他一两个月就翻译好了,但一交差,他会马上投入下一本书,不留休息时间,防止身体出现状况。如果等不到新书,他就学习新一门外语。

躁郁症来势凶猛,随时可能剥夺他的正常生活。金晓宇始终如履薄冰,“翻译的过程中,我祈求简单一点;校对的过程中,我祈求顺利一点;不翻译的话,我祈求学习时平安一点。”

这一点,在金性勇的记忆里,也形成了一个规律,儿子在翻译完手头的书,接不上下一本书的时候,容易发病。翻译成为他生活秩序的支点。

但金晓宇自己的解释是“混日子”,他计划译著数量最好达到从出生到去世之前,每年一本。虽然开始翻译时,他已经是中年,但他想现在一年两三本,仍能追赶上。等到了60岁,眼睛不行了,再放缓至一年一本。

危机与跋涉

更紧迫的危机是,金晓宇担心如果父母身体不好了,没人照顾自己,生活无法保障,他也没办法继续翻译。因此,他更加着急赶进度。

自从2018年母亲生病之后,金晓宇的危机感更加强烈了。在此之前,曹美藻做了心脏搭桥手术,其后又确诊了阿尔茨海默症,直到摔了一跤,只能卧床,身体情况越来越差。

他开始买菜、洗碗,尽一个儿子的义务。但这不只是为了照顾母亲,也是为了培养自己独立生活的能力。为了让三餐有规律,他每天在日历本上记录自己吃了什么,一记就是六年,“防止到时候我一个人就没人管了。”

金晓宇的多本译作都是与出版人杨全强合作。在杨全强的眼里,金晓宇的交稿速度非常快,“在出版界,碰到拖稿的是大多数,他永远提前交稿,比其他译者都快。”

作为资深出版人,杨全强十多年前就有一个期盼,那就是翻译本雅明文集《拱廊计划》。他介绍,这本书涉及德语、法语、英语多国语言和知识背景,英文版有900页,体量和难度很大。他把这本书的翻译交给了金晓宇,“首先质量有保证,其次时间有保证。可能找其他人要5年,晓宇可能2年内能拿出初稿。”

在金晓宇看来,翻译的快乐在于通过阅读获得新知。父亲难得见证过儿子快乐的瞬间。在翻译《狗女婿上门》的时候,他在厨房听到儿子在房间“哈哈”大笑。在这个家庭里,笑声是稀缺品。等儿子从房间里出来,他一问才知道儿子刚才看了相扑比赛。

金性勇还注意到儿子特别在意外界的反馈,他的译著在图书馆上架了,会告诉父亲;网上译著评分高了,也告诉父亲。最让金性勇印象深刻的是,《安德烈·塔可夫斯基:电影的元素》一书,一位读者原本认为金晓宇翻译有误,之后特意买了原著对照,发现金晓宇翻译得比原文更好,纠正了评价,“感觉他很高兴。”

杨全强这样评价金晓宇的翻译水准,“有些译稿我要花10倍的时间处理,但他的译稿正常编校没有问题,他是比较专业的译者。”

金晓宇已翻译22本书,出版12本,全部摆放在箱子里

但金晓宇自认能出这么多书有运气的成分,“翻译稿酬也不高,又不能评职称,别人不愿做这行,其实很多书是别人不愿意翻译的。”

除了早年翻译医学化工材料,金晓宇再也没让父亲参与译稿的编校。这是金晓宇唯一可以掌控的自由。过去的生活里,父母对他的人生“包办代替”,充斥着束缚:父亲因为他逃课下围棋生气,撕掉了他心爱的围棋书;母亲三次自作主张给他转学,转学之前怕他出去淘气,把他锁在家里。

父亲现在则更像是儿子助手,帮忙跑邮政收外文样稿、翻译完打印样稿、寄出样书。将近十年的时间里,金性勇冒充儿子的名义与出版社编辑对接。杨全强有时分不清谁在和他说话,“他们就是二位一体,谁跟我联系都一样,都是关于稿件的沟通。”

现在,金晓宇正在翻译的书讲秘鲁一带的历史和考古学知识。他说,有机会的话,想去南美洲旅游。但转念,他又觉得不可行,“这都是现在异想天开。”因为他一出门受累,精神就集中不了,容易发病,只能留守在20平米的房间里。

隔阂与连结

最初见面采访的那几天,我有点紧张。父子俩难得说话,却容易“擦火”。

面对儿子,这位父亲总是小心翼翼。开饭的时候,金晓宇看到桌上多了一双筷子,没好气地问,“你到底想干什么?”

有一回晚饭,金性勇起身准备做蛋炒饭。金晓宇在一旁问话,他一听就知道儿子不高兴了,答应说不炒饭,转身进厨房,还是端起了锅。

“别跟在我后边好不好?”父亲恳求道。

“你是不是还坚持炒鸡蛋(饭)?”

父亲回过身来,没耐住性子,反问道:“让我有点自由,好不好?”

最后,父亲还是放弃了自己爱吃的蛋炒饭。

在这个家里,经常能够目睹一个父亲照护儿子的无奈。情况有时更严重。很早之前,有一次金晓宇病情发作,拿起敌敌畏对着父亲喷。他没办法,站着让儿子喷,等到儿子喷完,他去洗澡。

“我是他的父亲,也是一个出气筒,”每次儿子发过火后,金性勇也不会理论对错,“他开心了,我马上开心。”

他心里最清楚,儿子的病需要保持内心平静。于是,他提醒自己:不要凶他,不要骂他,更不要打他。

但这只是冲突的一种,有时能看见与父亲起争执时,金晓宇的无奈与无措。

7月16日,一大早,金性勇没吃早饭,准备出门体检,但金晓宇发现父亲卖掉了他的旧书,开始对父亲生气。

他把阳台上的一箱旧物品放到门外,故意问父亲:“怎么扔在这儿?这些东西对我来说没有用,什么暖风器乱七八糟的全部不要了。”

金性勇拄着拐杖,站在门前:“你叫我怎么办?”

“我的东西呢?”金晓宇问。

金性勇锁上门,准备往体检的地方走。一旁的金晓宇没有退让的意思,他紧跟在父亲的身边,像是一定要讨要个说法,碎声威胁要把门打开:“东西丢了我不管,屋里的钱我全给你撕掉了。”

“这不是一个正常人的话。”父亲说了狠话。

“你正常,”金晓宇更火大了,“你把我东西都弄掉了。”

两人僵持了二十来分钟,金性勇站不住,在凉亭的椅子上坐下,金晓宇忽然走开了。之后,金性勇担心儿子要发病了,联系了派出所民警。他为儿子收拾好了住院的洗漱用品,呆坐了好一会,神色凝重。看体检时间快过了,他又起身出门。

金性勇为儿子收拾病历本、身份证,准备把他送医院

即将到达体检中心的时候,金晓宇突然出现在父亲身边,看起来已经恢复平静了,他搀着父亲,帮忙找科室、拿早餐......

但当体检完回到家里,他看到父亲放在椅子上的行李,一下子又生气了,开始打电话给120,称父亲要送他去精神病院。半个小时后,民警和社区工作人员一起把他送到了医院。

过了两个小时左右,金晓宇打电话给父亲说,自己冷静下来了,又被接回了家。

张健是送金晓宇就医最多的民警。他说,父子经常因为一点小事有矛盾,有时金晓宇因为和父亲争吵发病。

两天后,我和金晓宇聊起之前的冲突,问他为什么生气?他解释,卖掉的旧书有他高中的围棋书,还有自考的书,他很珍惜,“我这辈子就看了这么点书,他还给我都处理光了......”

金晓宇很无奈自己总是控制不了脾气,他猜测,有可能是遗传的缘故,也有可能是习惯。他想起以前父亲也会在家里发火,无缘无故打骂他。最深的创伤记忆是,上小学一二级,父亲教他写“多”字,他怎么也无法使这个字叠立起来。结果啪的一声,父亲一个巴掌下来,他的门牙被打掉了。

至于,两天前和父亲吵架时,他突然跑开,是担心自己会伤害到父亲。由于同样的原因,最近两三年,金晓宇都主动打电话给120送诊。这次到了医院又很快回来,因为他想到之前住院出来,母亲已经离开,他害怕再也见不到父亲,又赶紧出来了。

金性勇说,儿子生病之前,他脾气不好,有家长的威严,孩子必须听自己,不听不高兴。但儿子生病后,他意识到无法改变孩子的脾气,只能先改变自己,“他是父亲,我是儿子,这样的话还是不行。”

在张健眼里,金性勇溺爱儿子,有时候金晓宇犯病了也不告诉民警。最艰难的时候,金性勇一边照顾瘫在床上的妻子,一边照顾发病的儿子,但是他仍舍不得把儿子送医院吃苦。每次金性勇都对张健说,“我们可以照顾他,我们三个要在一起”。

相似的话,金晓宇在写母亲的回忆录里有过表达,“母亲、父亲和我三个人,三位一体”。

我问他,是什么力量连结了你们三个人?

“互相需要吧。”

金晓宇说,本来人是一个完整的木桶,但他只有一块长板,那就是缩在家里拼命学习,这块板发挥作用全靠爸妈——如果不是父母围了起来,木桶里的水一点也积不起来。

最后的棋

媒体报道前,周围少有人知道金晓宇在家里翻译。对门邻居阿龙说,这个家庭“无声无息”的,出门比较少打招呼,只有金晓宇发病送医院才会有动静。去年11月,他意外发现平常关着的前门摆放了一个花圈,才知道曹美藻过世了。

金性勇说,妻子走后,他虽然心痛,但感觉松了一口气,妻子走在他前面,不用担心麻烦儿子照顾了。不好的一点是,之前两个人分别有一个月五千元的退休工资,现在妻子的这部分没有了,给儿子留的钱也少了。

今年1月底,金性勇签署了遗体捐赠协议,他不想自己走后,在后事处理上给儿子带来麻烦,“他一个人,人家来帮我收,我到了那边,衣服也不要换了,拿走就行。”

我问,晓宇知道吗,他是怎么想的?

“晓宇以后会知道,我走了以后他会知道,”金性勇重复说,“我和他商量过,他不让我这么做,我说我决定了。他一般的话尊重我的意见。”

作为一个父亲,最早金性勇帮助儿子翻译,只想让他“有饭吃”。现在他最大的担忧是,自己走后,儿子住在哪里?发病的时候,谁送医院?出院的时候,谁去接?

自从儿子确诊的三十年来,每次发病,都是金性勇送去医院,再接回家。在医院里,儿子每星期都会来一个电话,“爸爸,你什么时候来接我?”他心疼儿子。

过马路时,金晓宇会主动搀扶父亲

在父亲的心里,不管是医院还是残疾人抚养中心,和家都是两回事。他不想让儿子住在外面。所以,他最后还有一个心愿,希望有人在生活上照顾儿子,在他休息的时候,帮忙做些事情,为儿子留时间做翻译。

这几个月里,金晓宇收到了两封情书,一封寄自离异单身妈妈;另一封是一位父亲为患有癫痫的女儿写的。金晓宇尝试与对方联系过,前者说自己表白是个误会,后者因为两人都不主动,断了联系。

对他来说,现在找对象考虑的不再是爱情的问题,而是照护的问题,“不要把我的房子和钱卷走了......以后再离婚的话就麻烦了”。

他很少有过情愫萌动的时刻。最早有关爱情的记忆是幼儿园同学,那会两家妈妈打趣说,等长大了两人成亲。再后来,就是肄业之后在书店工作,一个店员漂亮能干,他心动了,但是觉得自己“配不上”,不敢主动。之后的那些年,母亲劝诫,要先立业再成家,他再也没动过心思。

等到40岁,金晓宇翻译完10本书,父母给他安排第一次相亲。对方离异,和他同岁。来过家里一次,拿走两本译著,后来再没联系。

金晓宇认为自己没有谈感情的经验,不知道能相信谁,只要靠谱就行,“反正都能凑合过了”。

要是等不到儿子成家,金性勇只能狠心将儿子送残疾人抚养中心了,“我是无能为力,走的时候才想到这步棋。”

最新文章

数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要

(511)人喜欢2024-10-07

数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范

(820)人喜欢2024-10-07

数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“

(456)人喜欢2024-10-07

数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,

(486)人喜欢2024-10-07